この度、ESN英語教育総合研究会様との共催により「インドとの交流が拓く 新しい英語教育〜インド名門校との交流事例から学ぶ〜」オンラインセミナーを開催いたしました。多くの教育関係者の皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。

本セミナーでは、既にインドとの交流を様々な形で実践されている学校より3名の先生方にご登壇いただき、インドとの交流の意義やその教育効果についてお話しいただきました。

当日登壇された先生方からは、以下のような印象的な言葉が寄せられました。

- 同じアジア人でありながら流暢な英語を話し、フレンドリーで積極的なインドの同年代と関わることで、日本人生徒の価値観の変化が生まれ、自己肯定感も劇的に向上する

- オンライン・対面を問わず、対等な同年代同士で実践的に英語を使う機会を通じて、英語学習への意欲が高まると共に、グローバル社会で活躍するために必要な「対話力」や「日本に関する知識」の必要性に気づく機会となっている

- スタディツアーや留学などの現地渡航に際しては「安心・安全」が大前提だが、SHIN EDUPOWERが手配を行うプログラムではその基盤が十分に整っているため、安心して実施できる

- インドは、実際に訪れることでその魅力や教育的価値を実感できる国であり、先生方自身が視察などで現地に行くことにも大きな意味がある

こうしたリアルな現場の声を通して、インドとの教育交流が日本の英語教育やグローバル教育にどのような可能性をもたらすのかを、具体的に掘り下げていきました。

本記事では、セミナーの様子を詳しくお伝えします。

第一部:インドの最新教育事情

第一部では、弊社の上原より、「今、なぜ世界でインドに注目が集まっているのか」「インドのトップクラスの子どもたちはどのような教育を受けているのか」といった情報をお話ししました。

Google、Microsoft、IBM、AdobeといったIT系に留まらず、シャネルやスターバックスなど、世界的企業のCEOを続々と輩出しているインド。インドで生まれ、インドで教育を受けた方々が、現在世界のリーダーとして活躍されています。

インドの名門私立校では、全科目が英語で授業が行われ、多様な宗教・民族の方が集まる世界一とも言える多様性の中で、子どもたちの積極性や主体性が育まれています。

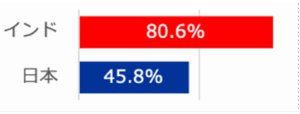

インドでは、8割を超える若者が「自分の行動で国や社会を変えられると思う」と考えているという調査結果があります(※)。その意思をためらわずに口に出し、実際に将来を見据えて行動を起こしている姿は、日本の同年代に大きな刺激を与えてくれています。

※日本財団「18歳意識調査「第62回–国や社会に対する意識(6カ国調査)–」報告書(2024年4月)」よりSHIN EDUPOWER株式会社作成

こういったインドを中高生のうちに深く知り、日本人が苦手とする積極性や主体性を持つ同年代のインド人の仲間を作ることが、今後子どもたちがグローバルに活躍していく上で大きな後押しとなっていくでしょう。

第二部:インドとの交流に関するパネルディスカッション

第二部では、インドとの交流を実践中の学校の先生方によるパネルディスカッションを実施いたしました。

実際にプログラムに取り組み、インドのトップクラスの同年代と交流した後の生徒様の変化や、その教育的効果についてお話しいただきました。

パネリスト

山脇学園中学校・高等学校 グローバル教育部部長・英語科主任 髙瀬 聡伸 先生

かえつ有明中・高等学校 国際教育部長 山田 英雄 先生

豊島岡女子学園中学校・高等学校 グローバル教育委員会主任 宇都宮 貴代 先生

先生方からのお話の主な点を、以下に抜粋してご紹介いたします。

Q. なぜ、インドと交流するプログラムに取り組もうと考えられましたか?

高瀬先生:

日本の人口が減少する中、将来的に生徒が関わる可能性が高い国としてインドに着目しました。授業でインドが出てくる際には貧困や社会課題についての文脈が多く、中学生の早いうちからインドの同年代と接しておくこと、そしてインドの光と闇の両面を知っておくことが将来に向けて重要だと考えました。

宇都宮先生:

以前に民間企業で働いていた経験から、インドの方の勢いは感じており、積極的なインド人生徒と内気になりがちな日本人の生徒が出会うことによる新たな可能性を感じていました。リアルタイムに交流できる時差の少なさ(3時間半)、そして英語を外国語として学ぶ国同士という親近感もありました。

山田先生:

海外で学んだ際の経験からも、インドの勢いには以前から注目していました。「グローバル」と言いながらアジア圏に十分目が向いていないことに違和感があった中、タイムリーにShin Edupowerから話があり、まずは行くしかないと考えました。

Q. インドとはどのような形で交流をされていますか?また、インドとの交流で生徒にどのような変化がありましたか?

高瀬先生:

本校では、帰国生を多数含む「英語チャレンジクラス」で、2学期に10回以上のプログラムの時間を取って、オンラインの「グローバル協働プログラム」を導入しています。

英語力が高いため、初めはインドとの交流の必要性に懐疑的な意見もありましたが、実際にやってみると、英語力に関係なく、インド人生徒の積極性や知識に圧倒されるような光景が多く見られました。それでも、回を重ねて関係ができると、自然と巻き込まれて積極的にグループワークに取り組む姿勢が見られています。

今後グローバルに活躍していく上で欠かせない、自分の意見を積極的に伝える力や、日本について新しい視点を持つ機会にもなっています。

山田先生:

本校では、他校に先駆けてインドへのスタディツアーを開始しました。また、個人でインドに留学をする生徒も出てきています。

インド人の親しみやすさや積極性に刺激を受けて、内向的な日本人生徒にも変化が生まれています。

最初にスタディツアーに参加した後、翌年にインドへ留学をした生徒がいましたが、その理由として、「僕を受け入れてくれたから」「自分の自己実現ができそうだから」ということを挙げていました。

「価値観が違う外国人」ではなく「同じアジアの仲間」と親近感を感じられる部分があり、だからこそ、インドの同年代の積極性やフレンドリーな姿勢が大きな刺激となっています。

宇都宮先生:

本校では中1〜中2の有志を対象にオンラインの協働プログラムを、また、中3〜高2の有志を対象にインドへのスタディツアーを実施しています。また、他の探究関連の交流を含め、様々な機会にインドとの交流を行っています。

オンラインのプログラムでは、初めはなかなか発言できないものの、最後には知っている表現で何とか伝えようという姿勢が見え、「もっと伝えられるようになりたい」という気持ちを醸成する効果が出ています。

また、スタディツアーを通しては、自己肯定感が劇的に向上しています。参加前は自分に自信が持てなかった生徒が、インドの仲間から受け入れてもらった経験を通して、キラキラした表情で前向きに様々なことに挑戦するようになりました。

様々なプログラムがあることで、スタディツアーにいきなり挑戦できない生徒にも、少しずつステップを踏んで挑戦する機会を提供できています。また、経験者が増えるにつれ、新たにインドに興味を持つ生徒も年々増えてきています。インドへのスタディツアーは、3年目となる今年、定員を大きく上回るお申し込みがありました。

Q. 英語教育の面ではどのような効果がありましたか?

宇都宮先生:

「正しく」英語を話さなければならないという生徒たちの固定観念を打ち砕いてくれるという点で、非常に良いと考えています。

英語を教える目的は、英語を使ってコミュニケーションをし、世界を良くしていく方法を話し合えるようにするためという側面があります。まずは今できる方法で何とか伝えようとする実践の場となっており、更に、もっと正しく伝えたいと学習意欲を高める効果も出ています。

高瀬先生:

コミュニケーションにはaccuracy(正確性)よりもfluency(流暢さ)が重要で、7〜8割が合っていればコミュニケーションが成り立ちます。どうしても試験や入試対策ではaccuracyの方を重視せざるをえないため、インドとの交流は、fluencyの面を補う機会になっていると考えています。

また、コミュニケーションの際には、英語力以前に、「伝えたいことがあること」が非常に重要です。インドとのグループワークの際に、英語は問題なく話せる帰国生が、日本の祝日の意味などを聞かれても何も答えられないといった場面がありました。「英語が話せるから良い」ではなく、「自国のことを理解しているか」「語れる中身を持っているか」ということの重要性に気付く機会にもなっています。

山田先生:

アメリカやイギリスの発音とは違いがあっても、インドの方々はその英語で世界を席巻しています。それを体感して、「自分の英語でも行けるかもしれない」と、発音ではなくコミュニケーションの手段としての英語の重要性に気付ける機会になっています。

また、第二言語として英語を使うアジア人同士で、阿吽の呼吸も交えながら、英語を共通語としてコミュニケーションしていく経験も積むことができています。

Q. 他の海外研修との違いはどのような点にあるでしょうか?

高瀬先生:

他の英語圏への海外研修ではどうしても「お客様」として受身になりがちですが、同年代との「協働」では、自分も能動的に動かなければ何も生まれないという側面が、他の研修との大きな違いになっています。

宇都宮先生:

インドとの交流では、同世代の家にホームステイしたり、同世代と何かを一緒に作り上げるというのが魅力になっています。

また、本校では理系に興味がある生徒が多く、探究活動に力を入れている中で、同じく理系に強いインドと探究内容の相互発表なども行っています。インドの生徒達の研究テーマはすぐに社会に役立てられるものが多く、まずプロトタイプを作って実装してから改善していっていたりと、日本とは違う視点があります。そういった点も相互の刺激になっています。

山田先生:

アメリカ、カナダ、オーストラリア等の一般的な研修先では、既にあまり目新しいことがなくなってしまっています。一方でアジアはまだまだ生徒の知識が少なく、初めて知ること、体感することが多数あります。

昨年のインドスタディツアーの引率教員は、「インドは本気で自国も世界も変わる、変えられると信じて動いている。日本の高度経済成長期のような勢いを感じた。」と話していました。その息吹の中に入っていくのは、他のアジアの国々とも大きく違う点になると思います。

既に、インドへの渡航経験を武器に、総合型選抜で合格した生徒も出てきています。面接官が「インド」と聞いて驚いていたそうです。インド人の強みを分析したことが、入試だけでなく、生徒自身の人生にも変化をもたらしているそうです。

Q. これからインドとの交流を検討中の先生方へ、メッセージをお願いします。

山田先生:

当初スタディツアーを始める際にShin Edupowerに強くお願いしたのは、「安心・安全」の担保でした。結果的に、交流相手校や訪問場所、食事等、全てにきめ細かく配慮されており、毎年生徒は元気に帰ってきています。懸念があっても挙げればしっかり答えてもらえるので、安心して、是非一度行ってみてください。

宇都宮先生:

やはり、まずは一度で良いので行ってみてください!行けばインドの良さがわかります。まずは先生方が、一歩踏み出していただければと思います。

不安要素に対してはShin Edupowerに質問すれば一つ一つ回答可能なので、その説明を聞くと、初めは不安に感じていた保護者や他の先生方も納得してくださるはずです。

高瀬先生:

訪問の手前の少しハードルが低い取り組みとして、オンラインの交流があります。オンラインで関わることでも、生徒のステレオタイプ的な価値観を取り払うということができています。本校ではまずはパイロットで小さく始め、その結果を見て英語チャレンジクラスに導入しました。そのように、少しずつ広げていくという方法も良いと思います。

教員の視察にもチャンスがあれば行ってみたいです。

本セミナーにご登壇いただいた先生方、そしてセミナーにご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

SHIN EDUPOWER株式会社では、引き続き「安心・安全」を担保した上で、インドとの様々な形での交流プログラムを提供してまいります。ご興味をお持ちの方は、こちらのページよりお気軽にお問い合わせください。